| 坊領ルート 上赤坂城趾〜猫路山城趾〜坊領城趾〜セト | ||

上赤坂城趾から要塞群を巡るルート案内です。 分岐が多く迷子になりやすいです。特に下山時は注意してください。 途中まったく水場はありません。夏場最低でも2リットルの水を持って行きましょう。 金剛山まで約4〜5時間で行けます。 楠木正成がいた時代にタイムトリップできるかもしれません 地元の有志の方々が1000mの高低差があるルートとして整備されました。 2012年2月の産経新聞で紹介されました。 |

||

| 所要時間 3〜4時間(金剛山まで4〜5時間) 水場 なし 登山靴以上 | ||

|

上赤坂城趾本丸は右です。 ここから山道(地道)になります。 ここから先登りです。 森屋から千早赤阪村歴史資料館経由、上赤坂城趾まではこちらをご覧ください。 |

01 |

|

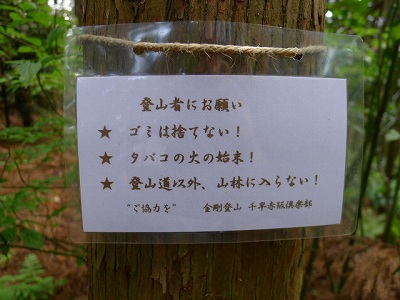

案内板です  |

02 |

|

1の木戸跡(城門跡) 2の木戸跡まで50m登り |

03 |

|

一の木戸から少し入ったところにあるおお墓 | 04 |

|

2の木戸跡 このあたりなだらかですが三の木戸跡まで250m登り |

05 |

|

算盤橋(そろばんばし)までやっぱり登り・・・ | 06 |

|

算盤橋(そろばんばし)です。プレートはなくなっています この両側に2重の掘りがあったようです。 算盤橋を渡ってすぐの所が四の木戸跡  |

07 |

|

上赤坂城趾へは直進です。 左は二の丸下への分岐です。 |

08 |

|

本丸(山頂)は右です。 左に行くと二の丸跡です。 このあたり茶碗原と呼ばれています。 陣屋跡で炊事場もあったそうです。 このあたり平坦な道です。 |

09 |

|

参考) 二の丸 |

10 |

|

金剛山、猫路山城趾、坊領城趾、坊領千軒へは少し下がるような感じで直進です。 右に行くと本丸跡に行けます。  |

11 |

|

途中ルートが狭くなっているので注意。 | 12 |

|

金剛山方面へは直進です。 途中倒木があります。 |

13 |

|

金剛山方面へは右の尾根に上がった方がわかりやすいです。 |

14 |

|

尾根を上がってきた場合、突き当たりを右へ この付近は砦跡と呼ばれています。  |

15 |

|

砦跡から少し行ったところ 金剛山方面へは直進です。 右後ろから道が合流してきます。(未確認) ここから先は軽い登りです。 |

16 |

|

自然林に入っていきます。 | 17 |

|

金剛山方面へは直進です。 登りが続きます。 |

18 |

|

金剛山方面へは道なりに左へ行きます。 右から道が合流してきます。(下山時注意!) |

19 |

|

はっきりした踏み跡をたどります。 | 20 |

|

上の画像から少し行ったところ 金剛山方面へは直進です。 |

21 |

|

このあたり少し坂になっています。 登り切ったら左へ行きます。 右は途中で道が不明瞭になっています。行けそうに見えますが行かない方がいいです。 |

22 |

|

少しアップダウン(堀切?)の後、猫路山城趾です。 |

23 |

|

猫路山城趾です。 主郭跡だそうです。  |

24 |

|

上の画像から5m程行ったところ 金剛山方面はここを右へ行きます。 |

25 |

|

右に曲がったところ、ここから少し下りて道なりに行きます。左後ろから小道が合流してきます。 |

26 |

|

金剛山方面へは直進です。 右後ろは城跡の一部です。。 |

27 |

|

金剛山方面へは直進です。 右から不本見神社(本宮城趾)からの道が合流してきます。 かなりはっきりした道ですので、下山時は要注意です。 |

28 |

|

金剛山方面へは直進です。 | 29 |

|

金剛山方面へは直進です。 | 30 |

|

金剛山方面は右へいきます。 左は尾根沿いの道。(下山時注意!) ここから少し登りになります。 |

31 |

|

登りは少しです。 | 32 |

|

登り切ったところ、金剛山方面へは左に行きます。 右に行くと景色が良いです。 ここから先なだらかな道です。 |

33 |

|

参考) 右に行ったところ |

34 |

|

こんな景色です。 やや左の丸い山が不本見(ふもとみ)山(本宮城趾) 右の平たいところが猫路山城趾 クリックすると大きくなります。 参考) 河内名所図会では本不見山(もとみぬやま) |

35 |

|

金剛山方面へは直進です。 左は足谷方面です。 ここから関電道と呼ばれる道です。   |

36 |

|

金剛山方面へは直進です。 このあたり上り坂です。 |

37 |

|

金剛山方面へは右を登ります。 ここから更に急坂になります。 左は途中で山抜け状態です。 |

38 |

|

途中にあるむき出しのコケの生えた岩 滑ることがあるので注意してください。 急坂は続きます。  |

39 |

|

左右どちらでも・・・ | 40 |

|

上の画像の所を右に行くと鉄塔の近くを通れます。 |

41 |

|

先ほど分かれた道はここで合流。 急坂はあと少しです。 |

42 |

|

2つめの鉄塔 鉄塔の足の下をくぐっていきます。 |

43 |

|

鉄塔をくぐって やや右から登った方が登りやすいかも |

44 |

|

金剛山方面へ・・・ ここから軽い登りです。  |

45 |

|

右の踏み跡をたどってください。 左の尾根みたいなところに行っても何もありません。 |

46 |

|

ここも右の踏み跡をたどってください。 左の尾根みたいなところに行っても何もありません。 |

47 |

|

金剛山方面へは左の登り方向です。 右の下山方向へも道らしき物がついています(未確認) 下山時要注意です! |

48 |

|

倒木がありますが左から簡単に乗り越えられます。 ここから先軽い登りです。 |

49 |

|

山抜けです。注意して通行してください。 |

50 |

|

通行できますが足下を注意してください。 2016年確認済み |

51 |

|

|

52 |

|

金剛山方面へは直進です。 右は下山方向です。 ここから坊領山まで先軽い登りです。  |

53 |

|

金剛山方面へは直進です。 左に行くと坊領城趾です。 (一説によると左右とも坊領城趾・国見山です。) 茶臼城の名もあるようです(村史P732) |

54 |

|

参考) 左の坊領城趾の登り口 2〜3分で行けます。 |

55 |

|

参考)坊領城趾です。 元のルートに戻るには、登ったのと同じルートを戻ってください。 直進する踏み跡とテープを行くと足谷道へ急斜面で降りてしまいます。  |

56 |

|

金剛山方面へは直進です。 左後ろから小道が合流してきます。(未確認) ここから先なだらかな道です。 |

57 |

|

踏み跡を確かめながら行ってください。 | 58 |

|

鉄塔です。 | 59 |

|

金剛山方面は鉄塔の左前の足下です。 右からも道が合流してきます。 |

60 |

|

鉄塔の左前の足下です。 下の林道にも行けます。 下の林道にも行けます。 |

61 |

|

鉄塔からなだらかな道が続きます。 | 62 |

|

金剛山方面へは直進です。 このあたり登り・・・ |

63 |

|

金剛山方面へは直進です。 | 64 |

|

金剛山方面へは直進です。 右後ろから道が合流してきます。 |

65 |

|

金剛山・セトへは右に行きます。 左に行くと坊領千軒跡です。 (礎石が少し残っているようです。) |

66 |

|

左から坊領千軒からの道が合流してきます。 ここからひたすら登りです。 |

67 |

|

金剛山方面へは直進です。 | 68 |

|

金剛山方面へは直進です。 | 69 |

|

金剛山方面はどちらでも・・・ すぐ上で合流しています。 途中から長い急坂になります。 |

70 |

|

長い急坂・・・ | 71 |

|

金剛山へは目の前の急坂を登ります。 このあたりからしばらく急坂・・・ 尾根に出ると清井山のルートに合流します。 そのままやや左へのルートもありますが、道が狭く不明瞭なため行かないでください。 |

72 |

|

踏み跡を確認しながら登ってください。 きつい登りはここで終わりです。 金剛山へは左です。 右に行くと清井山方面です。 |

73 |

|

金剛山・セト方面は直進です。 青崩道・水分道方面は左でも行けますがお勧めできません。 |

74 |

|

無線中継所跡の横を通ります。 | 75 |

|

セト・金剛山方面は右へ行きます。 水分道・青崩道(水越峠方面)は左です。 |

76 |

| 作成協力 法香様 風玉狸之便様 ギャグ親爺様 水分道常連様 地元の方のご厚志によりかなり歩きやすいルートになりました。 夏場は飲料水を多めに持って行ってください。 行かれる時は地図とコンパス、この登山道情報必携 |

||