| 水分道 森屋バス停〜水分分岐〜セト〜山頂 | ||

| このコースは途中水場がありません! 夏場行かれる方は水を多めに持っていってください 2リットル以上がお勧め かなりの長距離コースです。 分岐が多く下山時にも間違いやすいので注意が必要です。 距離が長いだけにセトからがしんどく感じます。 山主さんは登山者の通行に対して良くは思っていませんので ルートを外さないよう、またゴミなど残さないよう気をつけてください また杉や桧など生木(商品)にテープ等むやみに巻かないようお願いします。 水分道常連様・水分ファンB様・風のささやき様・ysc様・ギャグ親爺様から情報をいただきました また上記の方々から文章の補足、画像の追加提供をしていただきました。 |

||

| 所要時間 3時間〜4時間 水場 なし トレッキングシューズ以上 | ||

|

森屋のバス停です。 水分道へ行くにはバスで来た道をそのまま直進です。 しばらくはアスファルト舗装の道です。 |

01 |

|

ここで左に行きます。 郷土資料館・道の駅方面です。 この後上り坂です。 |

02 |

|

ここは直進です。 右に行くと郷土資料館です。 また右に最後の公衆トイレがあります。 |

03 |

|

ここも広い道なりに行きます。 左に行くと楠公産湯の井戸です |

04 |

|

ここも直進です。 右は道の駅です。 軽い登りが続きます。 |

05 |

|

小さな「道の駅」の建物 | 06 |

|

アスファルト舗装された道を直進です | 07 |

|

ここも広い道を道なりに行きます。 左に行くと楠公六百年祭の記念塔です。 |

08 |

|

道は狭くなりますが 金剛山方面は、このまま直進です。 |

09 |

|

二河原邊「にがらべ」の交差点 金剛山方面は、このまま直進です。 |

10 |

|

南河内広域農道(グリーンロード)が横切っています。 金剛山方面は、このまま直進です。 また、水分方面から来た場合もこの二河原邊橋北詰を南東方向へ進みます。 このあたり、軽い登りです |

11 |

|

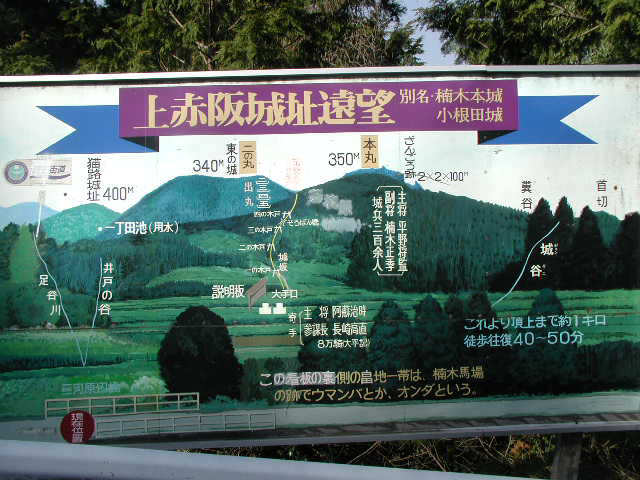

交差点の角にあった案内図です。 クリックすると大きく見られます。 |

12 |

|

金剛山方面は、右です。 ここから先も軽い登りが長く続きます。 |

13 |

|

軽い登りが続きます。 | 14 |

|

振り返ると富田林簡保がほぼ正面に見えます。 | 15 |

|

この建物が右に見えると分岐点が近いです。 | 16 |

|

このあたりから振り返るとこんな景色です。 | 17 |

|

金剛山方面は、左です。 以前は直進しても行けましたが民有地(植林)を通るため、現在はこの林道を使っての登山は出来ませんです。 林道(アシ谷)だけなら通行可能です。 (植林帯の中朽ちた階段があるだけですので行ってもおもしろくありません。また植林内で見つかるとかなり叱責を受けます。) |

18 |

|

分岐点の角にある廃車・・・ 森屋からここまで約一時間です。 |

19 |

|

このあたりセメント舗装ですが、夏場はブッシュになります。 このあたり軽い登りです。 |

20 |

|

金剛山方面は、このまま直進です。 右から林道が合流してきます。 帰路で間違えやすいので注意してください。 |

21 |

|

金剛山方面は、この建物の横を登ります。 (18番の画像から約300mほど歩いた所です) また、右の道は途中で崩壊していますが、崩壊している手前で左後ろにUターンすると、2つ下の画像の所に合流できます。 |

22 |

|

5m程登って右へ行きます | 23 |

|

15m程行って左へ 右に行くと先ほど崩壊した道につながります。 |

24 |

|

金剛山方面は、このままやや右です。 左に小道がありますが進入禁止です。 ここから先なだらかな登りです。 |

25 |

|

このあたり道がV字になっています。 急な登りです。 |

26 |

|

急坂を登り切ると しばらくはなだらかな道です。 | 27 |

|

金剛山方面は、このまま直進です。 このあたりからまた登りです。 このあたりで左に鉄塔が見られます。 また左右に鉄塔のための保守用の道が交錯しています。 |

28 |

|

左に見える鉄塔 | 29 |

|

ここで少し右に・・・ 左のV字の道(旧コース?)は行かない方がよいでしょう。 ここから先登り坂です。 |

30 |

|

後ろを振り向くと視野が開けています。 右側は大きく開け足谷を挟み向かいの尾根が良く見えコンパスと地図の照合の絶好の場所です(足谷、坊領山、高圧線) 水分道常連様談 |

31 |

|

ここも少し右のコースを行きます。 ここから先 長い急坂です。 |

32 |

|

ここはV字を避けのやや右の平衡している道をいきます。 | 33 |

|

左に二つめの鉄塔が見られます。 |

34 |

|

左後ろから鉄塔からの道が合流してきます。 帰路(下山時)で直進しないよう注意してください |

35 |

|

鉄塔を過ぎてすぐの所やや右の道へ・・・ 道は10m程急な登りの後なだらかになります。 左のV字コースは行き止まり |

36 |

|

金剛山方面は、このまま直進です。 左から小道が合流してきます。 ここから先また急坂・・・ |

37 |

|

途中にある倒木・・・ 中途半端な高さですので・・・ 各自で工夫して越えてください^^; このあたりでも足谷終点からの道が右から合流してきます。(立ち入り禁止ルートです。) |

38 |

|

金剛山方面は、このまま直進です。 右後ろから小道が合流してきます。 帰路(下山時)直進しないよう注意してください。 ここから先なだらかな登りになります |

39 |

|

V字を避けやや右へ | 40 |

|

左後ろから「東水分道」が合流してきます。 帰路(下山時)右側の段差を上がって行かないように気をつけてください。 「東水分道」は一般にはおすすめ出来ません。 |

41 |

|

金剛山山頂方面は、このまま右の登り方向です。 帰路(下山時)鉄塔No205方向に行かないよう気をつけてください。 |

42 |

|

簡易な階段(40段程度)があります。 このあたりから鞍取坂と呼ばれています 長い登りです。・・・ |

43 |

|

階段を上るとすぐ火の用心の標識(203−205)があります。 No203方向へ行かないようにしてください。 (画像提供 ギャグ親爺様) |

44 |

|

コースは左です。 右に行くと直接鉄塔の足下でます。 |

45 |

|

鉄塔204です。 金剛山山頂方面はこの足の所を左に行きます そして3m程いって右へ コースに戻れます。 ここからまた急坂です。 |

46 |

|

金剛山山頂方面は直進です。 左から泣石谷ルートが合流してきます。 |

47 |

|

分岐から少し行ったところ。 長さ5m 幅30cmほどの細い尾根 冬場凍り付いたり左、右からの風が怖いそうです。 足下注意! ここから先急坂です。 |

48 |

|

足下注意・・・ 左側の谷(下峠谷)が大きく崩れ道も細く注意 |

49 |

|

上の画像から10m程先・・・(振り返って撮った映像です。) この地点で右(→写真では左)側から尾根が合流して来ます。 下山時は、右下へ行きます。 左尾根進入しないようにしてください。 間違いやすい所なので注意してください。 (画像提供 ysc様) |

50 |

|

金剛山山頂方面は直進です。 左へ上がるとすぐに 標高777.9m 三角点があります。 |

51 |

|

左から左へ行くと標高777.9m 三角点からの道が合流してきます。 ここから少しだけ緩やかな下りです。 |

52 |

|

右から林道足谷線終点からの道が合流してきます。 右は立ち入り禁止 朽ちた階段があるだけです。 |

53 |

|

右を見ると立ち入り禁止箇所に看板があります。 林道関係者以外立ち入り禁止で 厳しく管理されています。 |

54 |

|

ここを直進すると水分道の谷を通るルートに行きます。 ここを右に行くと尾根を通るルートです。 尾根ルートはここをクリックしてください |

55 |

|

直進してすぐ倒木があります。 ここから少しの間道幅が細いです。 雨の後など滑りますので注意してください。 足下注意! |

56 |

|

途中にある大きな石 ここから少しずつ急坂になります。 |

57 |

|

ここは左の土手にとりつきます。 ここから先、少し急坂です。 直進すると倒木で進めなくなります。 |

58 |

|

左にとりついたところ ここから先、特に難所はありません。 |

59 |

|

ここで青崩道(北尾根)と合流しています。 金剛山方面は右です |

60 |

|

ここは真っ直ぐ 軽い登りが続いています。 (左に林業作業道跡(ブッシュ)があります。) |

61 |

|

しばらく歩くと急に視界が開けます。 よく見ると左に林業作業道跡(ブッシュ)があります。 左側ススキ原に見えますが、杉・檜の幼木が植わっています。 立ち入らないよう注意してください。 ここから先平坦な道が続きます。 |

62 |

|

また、植林の中に入り軽い登りが続きます。 | 63 |

|

分岐点です。 ここは真っ直ぐ行ってください。 ここから「セト」まで下り坂になります。 右から坊領山・清井山からの道が合流してきます。 |

64 |

|

右に見える電源開発無線中継所跡です。 | 65 |

|

ここが「セト」です。 ここを真っ直ぐに行くと山頂へいけます。 右から黒とが谷ルートが合流してきます。 途中分かれ道が3本ぐらいありますが、左右に曲がらなければ自然と山頂に着きます。 ここから少し急坂の後、ゆるやかな登りになります。 |

66 |

|

セトの案内板・・・ 水越峠は土日にしかバスは来ません 注意してください。 |

67 |

|

ここは広い道を行きます。 (左の小道は植林用の道です。) ここから長い急坂がしばらく続きます。 |

68 |

|

ここは直進です。 (右の小道はガラ場の迂回路?) |

69 |

|

このあたり足下が滑るので注意して下さい。 しばらく行くとなだらかな登りになります。 |

70 |

|

ここは整備された道を直進です。 (右の小道に入ると「黒とが尾根」です。) |

71 |

|

ここも直進です。 (右後ろに行くと「黒とが尾根」です。) 少し進んで振り返った所 ここまで来ると登りが少し楽になります。 |

72 |

|

ここは真っ直ぐ行きます。 (右に行くとわさび谷の分岐に行けたのですが・・・未確認です。) ここから少し急坂になります。 |

73 |

|

この石の少し先からまた楽な登りになります。 | 74 |

|

ここも広い道を行きます。 電信柱の所を右に行くとわさび谷ルートです。 別名ルート72・・・ |

75 |

|

電信柱の所を振り返ったところ。 わさび谷ルートの入り口です。 |

76 |

|

この木の橋が見えると登山道はほとんど終わりです。 この道を直進できるようになりました。 左は「大日岳」「売店の裏」方面へ抜けられます。 |

77 |

|

この道を直進できるようになりました。 左は「大日岳」「売店の裏」方面へ抜けられます。 |

78 |

|

最後の階段 | 79 |

|

新しく出来た階段を登ってすぐ左が国見城跡です。 | 80 |