| 槙尾山桧原越え(槙尾山から三国山) |

桧原越えは西国三十三ヶ所巡りの道

石仏型の町石が残っています。

槇尾山から三国山まで紹介しています。 |

|

西国三十三ヶ所第四番施福寺です。

この本道の左階段脇に石標が残っています。 |

01 |

|

この階段を下りずに左にある道を行きます。

石標は

右 ふじ井でら さかい 大坂

左 こかわてら六里 かうやさん七里

|

02 |

|

売店横及び愛染堂・弘法大師御剃髪所跡からの道が合流します。

このまま直進。少し下りになります。 |

03 |

|

この辺下りです。足下を注意してください。

左に一丁石仏があります。少し下るとフラットな道

|

04 |

|

三国山・滝畑へは直進です。

右の登りは虚空堂への道です。 |

05 |

|

先の分岐から10mほど行ったところ

滝畑方面は直進です。右の石段を登ると虚空堂です。 |

06 |

|

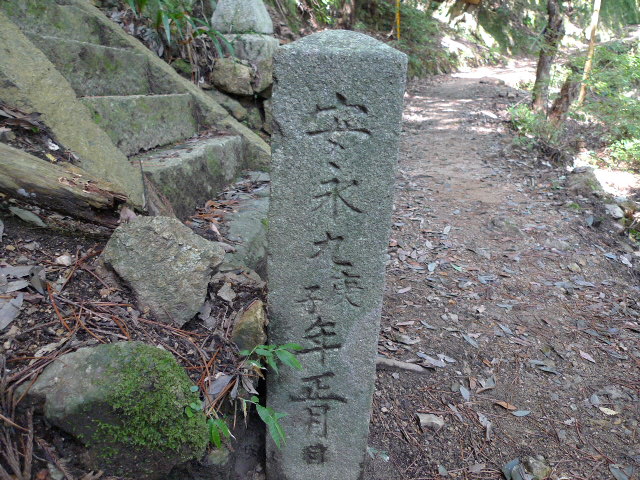

むかしは女人禁制・・・・だったんですね

安永九年は1780年 江戸時代です。

|

07 |

|

桧原越え・三国山へは右に行きます。ここからしばらく登りです。

左は滝畑方面・ダイヤモンドトレールです。

二丁石仏

|

08 |

|

ここからしばらく歩きやすい道になります。

ここを左に少し行くと景色の良い場所があります。

|

09 |

|

クリックすると大きな画像が見られます。 |

10 |

|

ルート上にある木・・・私はかろうじて通れました。 |

11 |

|

途中道が細くなっていますので注意 |

12 |

|

桧原越え・三国山方面は直進です。

右は捨身ヶ岳・蔵岩への分岐 |

13 |

|

桧原越え・三国山方面は直進です。

この先登りになります。

右は捨身ヶ岳・蔵岩への分岐 |

14 |

|

途中景色の良い場所を通ります。

登りは続きます。 |

15 |

|

桧原分岐

三国山方面は左です。

右も行けますが五つ辻方面分岐経由になります。 |

16 |

|

|

17 |

|

足下注意

ここから先次の分岐まで歩きやすい道になります。 |

18 |

|

三国山方面は直進です。

右後ろから先ほど分かれた道が合流してきます。

ここから先登りがきつくなってきます。

|

19 |

|

倒木で通れなくなった旧道との分岐

ここから先歩きやすい道になります。 |

20 |

|

十五丁石仏があります。

石柱には「まきのを」との表示

左から猿子城山からの道が合流してきます。

ここから先少し下って登りになります。

|

21 |

|

|

22 |

|

岩場足下注意、登りです。 |

23 |

|

三国山方面は直進です。

左に小道 |

24 |

|

三国山方面は直進です。

左は上山谷方面への小道、下に広い道が通っています。

|

25 |

|

三国山方面は直進です。

左から上山谷からの広い道が合流してきます。

槙尾山方面に向かうとき要注意です。

ここから先軽い登り |

26 |

|

三国山方面は直進です。

右後ろに作業道があります。 |

27 |

|

三国山方面は直進です。

左から林道が接続してきます。

「まきのを」の石柱が見られます。

|

28 |

|

三国山方面は左の道を行きます。

ここから先少し下りになります。

右の広い道は未調査

|

29 |

|

二十五丁石仏

|

30 |

|

三国山方面は直進です。

ここから先軽い下りです。

右に小道が見られます。 |

31 |

|

千本杉峠です。

三国山方面は直進です。

右に行くと側川方面です。

|

32 |

|

千本杉峠にある三十丁石仏

|

33 |

|

少し行ったところにある石標(墓?)

ここから先登りになります。

|

34 |

|

途中にある石仏

|

35 |

|

途中から舗装路されています。

登りは続きます。 |

36 |

|

三国山方面は右です。

登りは続きます。

左は作業道? |

37 |

|

三国山方面は直進です。

右に三国山への小道が見られます。 |

38 |

|

牛坂です。三国山方面は直進方向(やや右)です。

左は滝畑方面です。

(2010/11/12 (金)指摘により修正)

|

39 |

|

三国山方面は右です。

左は作業道ですがフェンスで封鎖されています。 |

40 |

|

対空送信所

|

41 |

|

三国山方面は直進です。

左の道は未調査 |

42 |

|

右に行くと三国山ですが航空路監視レーダー局舎があります。

四十五丁石仏があります。 |

43 |

|

|

44 |

|

|

45 |